孟姜女哭倒的是齐长城还是秦长城?历史真相与文化差异

在中国民间传说中,“孟姜女哭长城”的故事家喻户晓,但鲜为人知的是,这个故事背后隐藏着一个历史谜团——孟姜女究竟哭倒的是齐长城还是秦长城?这个看似简单的问题,实则牵动着中国古代两大长城体系的文化密码。

孟姜女传说与长城的渊源

孟姜女哭倒长城传说

“孟姜女哭长城”的故事最早可追溯至春秋战国时期,经过两千多年的口耳相传,形成了多个版本。最广为流传的版本讲述了一位名叫孟姜的女子,因丈夫被征召修筑长城而亡,她悲痛欲绝的哭声竟使长城崩塌,露出了丈夫的尸骨。

这个凄美的爱情故事在《左传》和《列女传》中都有类似记载,但最初并未明确提及长城。直到唐代,故事才与长城联系起来。值得注意的是,中国历史上有多条长城,而孟姜女的故事在不同地区流传时,往往与当地的长城遗址相关联。

山东淄博、济南等地的民间传说坚称孟姜女哭倒的是齐长城,而陕西、甘肃等西北地区则普遍认为是秦长城。这一分歧不仅反映了地域文化的差异,更体现了不同长城在中国历史中的独特地位。

齐长城:中国最古老的长城遗迹

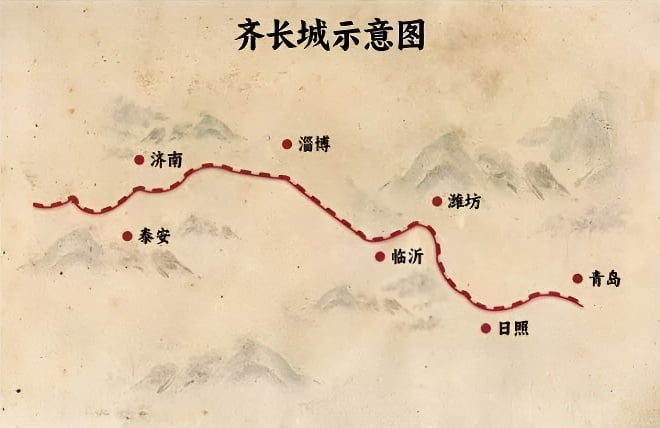

齐长城始建于春秋时期,比著名的秦长城早约400年,堪称“中国长城之父”。这条蜿蜒千里的军事防线西起济南长清区,东至青岛黄岛区,横贯山东半岛,是齐国为防御鲁国和楚国而修建的。

与后来秦长城的夯土结构不同,齐长城多采用当地石材干砌而成,许多段落至今仍保存完好。在淄博、泰安等地,游客可以亲眼目睹这段历经2500年风雨的古老城墙。

山东民间流传的孟姜女故事版本中,特别强调了她来自齐国,丈夫被征召修筑的正是齐长城。淄博市淄川区还保存着据传是孟姜女故居的遗址,以及相关的庙宇和碑刻,成为当地重要的文化遗产。

齐长城线路示意图

秦长城:统一帝国的军事屏障

秦始皇统一中国后,将战国时期各国长城连接起来,形成了西起临洮、东至辽东的万里长城。这条规模空前的防线主要用于抵御北方游牧民族,其建筑技术和战略意义都达到了新的高度。

西北地区流传的孟姜女故事往往与秦长城联系在一起。陕西铜川、甘肃临洮等地都有与孟姜女相关的遗迹和传说。在这些版本中,孟姜女的丈夫范喜良(或万喜良)是被强征的民夫,死于繁重的秦长城修筑工程。

值得注意的是,秦始皇修筑长城确实造成了大量劳工死亡,“孟姜女哭长城”的故事某种程度上反映了百姓对暴政的控诉。司马迁在《史记》中记载的“长城之歌”,与孟姜女传说有着相似的情感基调。

两段长城背后的文化象征

齐长城与秦长城之争,实际上反映了两种不同的文化记忆。齐长城代表着春秋战国时期诸侯割据的历史,而秦长城则象征着中央集权国家的形成。孟姜女故事与不同长城的关联,体现了地方文化对同一传说的差异化诠释。

从建筑特点看,齐长城更显古朴实用,体现了春秋时期的军事防御思想;秦长城则规模宏大,展示了秦帝国强大的组织能力。这两段长城都是中国古代军事工程的杰出代表,于2001年同时被列入全国重点文物保护单位。

对游客而言,探访这两段长城可以感受不同的历史氛围。齐长城遗址周边多为山村田野,保留着淳朴的民风;而秦长城遗址往往气势恢宏,令人遥想当年金戈铁马的场景。

齐长城遗址

如何辨别孟姜女与长城的真实关联

要理清孟姜女传说与长城的真实关系,我们需要从几个方面考察:

- 时间维度:齐长城修建于春秋时期(前6世纪),秦长城修建于战国末期至秦代(前3世纪)。孟姜女故事原型出现的时间更接近齐长城时期。

- 地理分布:与孟姜女相关的遗迹在山东分布更为密集,且多位于齐长城沿线。

- 文献记载:早期文献中孟姜女故事多与齐国背景相关联,与秦长城的联系是后世演绎的结果。

- 民间记忆:山东地区关于孟姜女的民俗活动更为丰富,如每年农历十月初一的“孟姜女庙会”。

综合来看,孟姜女故事很可能起源于齐国,最初与齐长城相关,后来随着秦长城的知名度和故事传播范围的扩大,才逐渐与秦长城联系起来。

东端入海处的齐长城烽火台

结语:一个传说,两段长城

“孟姜女哭长城”的故事之所以能够流传千年,正是因为它触动了人们对爱情、家庭和反抗压迫的普遍情感。无论是齐长城还是秦长城,都已成为这个传说不可分割的部分。

今天,当我们站在这些古老城墙前,不仅能感受到历史的厚重,更能体会到民间文化强大的生命力。或许,孟姜女哭倒的不仅是砖石垒砌的长城,更是横亘在百姓心头的苦难之墙。

对于历史爱好者和旅行者来说,探访这两段长城遗址,比较它们与孟姜女传说的关联,不失为一次深刻的文化体验。在淄博的齐长城脚下,或是在陕西的秦长城遗址旁,我们都能听到当地老人讲述那个让长城崩塌的凄美爱情故事——只是版本略有不同罢了。