食脑虫是什么?感染风险、常见对策及预防重点

2025-07-07 23:43

近期,“食脑虫”一词频频出现在网络与媒体中,令人不寒而栗。虽然听上去像是虚构的怪物角色,但它实际上指的是某些可以侵入人脑并引发严重病变的微生物或寄生虫。这类病原体一旦进入中枢神经系统,可能带来不可逆的伤害。很多人关心的核心问题是——这种威胁是否可以被控制?

“食脑虫”的可控性如何

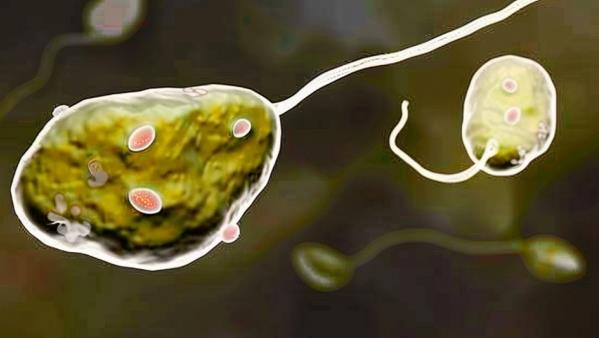

公众常说的“食脑虫”,多指具有侵袭性、能影响脑部功能的微生物或寄生虫,比如福氏耐格里阿米巴(俗称“食脑变形虫”),还有部分虫卵阶段的寄生虫,例如弓形虫、猪囊尾蚴等。这类病原一旦入脑,可能诱发急性脑部炎症、脑膜反应等严重情况。

能否控制其发展,与以下因素密切相关:所接触的病原种类、介入干预的时间、身体免疫反应水平等。部分轻度个案经系统应对后可获得良好恢复,但在侵袭性强或介入滞后的情况下,可能遗留不可逆损伤,甚至威胁生命。

常见应对方案

1. 应对寄生微生物的方法

目前常用的应对策略包括使用具针对性的药物,如注射用两性霉素B可影响虫体膜结构;口服米替福新能干扰其能量代谢;特定情况下,医生会采用氯己定鞘内注入方式直达病灶。以上方式需在有经验的专科指导下进行操作。

2. 应对颅内压变化

若因感染引起颅内压力升高,常采用甘露醇注射液快速静滴,利用渗透机制减少脑部积液;甘油果糖注射液可持续维持脱水状态;呋塞米静注则有助体液排出,从而辅助降低颅压,减轻脑组织负担。

3. 并发症控制措施

脑部刺激症状如癫痫,可通过苯妥英钠等稳定神经细胞膜,避免反复放电;丙戊酸钠缓释片用于调节神经兴奋程度;左乙拉西坦则常用于协同作用,减少发作次数与强度。

如有接触自然水体经历后,出现持续性头痛、恶心、发热等症状,应立即前往具备相关诊断能力的医院进行排查。日常中建议避免用未经处理的水冲洗鼻腔,游泳或亲水活动时做好个人防护,从源头减少风险。