江南三大案之一的通海案是怎样回事?有多少人受到了牵连?

2025-03-22 16:54

清朝初年,政局动荡,江南地区经济繁荣,反清势力活跃,各种斗争此起彼伏。为了巩固统治,清政府采取强硬措施整肃人心。其中,通海案、江南奏销案、哭庙案影响最大,合称“江南三大案”。这些案件的发生,是满清入主中原后推行统治的必然结果。

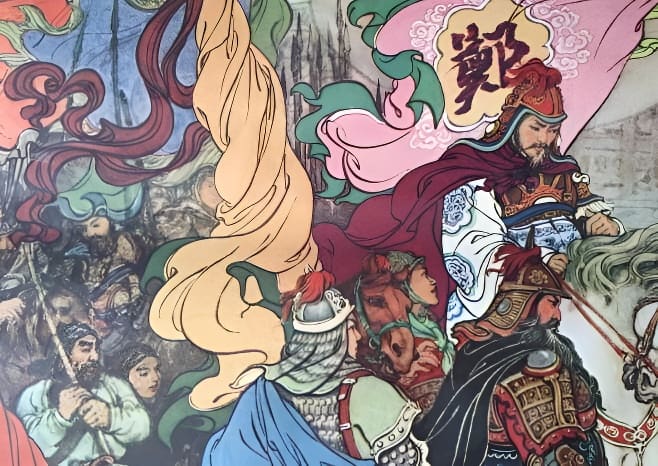

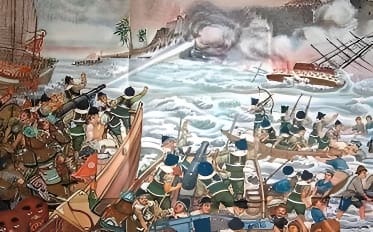

通海案发生在清顺治十六年。当时,郑成功率军自崇明岛挺进长江,联手南明兵部侍郎张煌言共同北伐,仅数日便攻占镇江、瓜州等地,直逼江宁,使整个东南沿海震动。明朝宗室遗民暗中策应,伺机复国。然而,由于战局不利,北伐最终失败,郑成功撤回台湾。

金坛县令任体坤性格懦弱,面对百姓起兵响应时,竟趁机卷走官银后逃跑。清廷平息战乱后,展开调查,追查潜在的支持者。任体坤趁机捏造罪名,联合地方恶势力王重、袁大受,诬告蔡默、于厚等十名儒生勾结郑成功,意图借此清算私人恩怨,最终将38人列为“通海”罪犯。

江南按察使姚延著为官清正,查明案情后,仅判处任体坤一人有罪,并释放所有儒生。王重、袁大受不甘心,贿赂京城御史马腾蛟,企图加害被释放的儒生,不料书信泄露,马腾蛟因贪腐罪被处死。此案牵连甚广,兵科给事中孙继昌、御史冯标、冯班等人联手举报王重、袁大受,指控他们勾结郑成功。

顺治帝下令由户部、刑部侍郎以及江宁巡抚朱国治共同审理此案。朱国治性情严酷,执意以重刑震慑人心。他不仅将王重、任体坤等人收监,还再次翻案,追查此前获释的儒生及相关书吏,均以“通海”罪论处。通海案持续多年,共有65人被赐死,千余人被流放宁古塔,成为清朝入关后影响最深远的政治案件之一。